喻建十:散怀抱 恣情性——读蔡邕《笔论》有感

2022-01-13 08:00:00

来源: 国家一级美术师官方网站

【字体:

大

中

小】

打印

100多年前的日本曾有人提出书道也应举办展览,并成为官办“全国美展”的一部分,于是就此问题展开了书道究竟属于“艺术”,还是属于“学术(学问、文化之谓)”的激烈讨论。以日下部鸣鹤为代表的书坛正统派认为:“形而上者谓之道”,书道本是处于形而上的文化体现,非但不能与“形而下”之美术作品相提并论,更不能公开展示出来供人评头论足,所以自然不应成为展览的一部分。但是,几经辩论后,最终书道还是作为与日本画、油画、雕塑、工艺美术并列的“日本美术展(第五科)”而存续至今,可见书法与美术的密切关联性已经得到一定程度的认同。

同样,大约在40年前的中国,也曾就书法究竟是不是“艺术”展开过大讨论,虽然最终也有“书法艺术”与“艺术书法”的不同定位,但是,对于书法属于艺术门类中的一个分支,并具有与美术相近的功能与特性,似乎已经达成共识。2012年教育部在梳理大学学科及专业构建时,明确将书法学专业置于美术学类之下的十个专业之一;2021年末,教育部新的学科分类征求意见稿中,已将书法上升到与美术并列在一起的一级学科——“美术与书法”;不久前,国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录(2022年)》《研究生教育学科专业目录管理办法》新版目录中,将“美术与书法”正式列为了一级学科。这些说明,书法作为与美术关系极其密切的艺术表现样式的观点不仅在大学教育层面上给予认同,并且其在艺术学门类中所处的地位也在不断提升。

那么,艺术或是美术的主要特征是什么呢?对此最大众化的解释就是:它是借助一些手段或媒介,通过塑造形象、营造氛围来反映现实、寄托情感的一种文化(样式)。换言之,若定义何谓“书法”,如下的解释应该也是大致不错的,即书法是以汉字为基体、以笔墨纸等为媒介,通过点线的形态变化及组合关系来塑造字形,进而利用字内空间与字外空间的相互关系,共同塑造一个形象、形成一种氛围,并借此寄托一种情感、彰显一种精神的作品样式。如果认可对书法这样的解读,那么情感与精神的作用就不可小觑了。

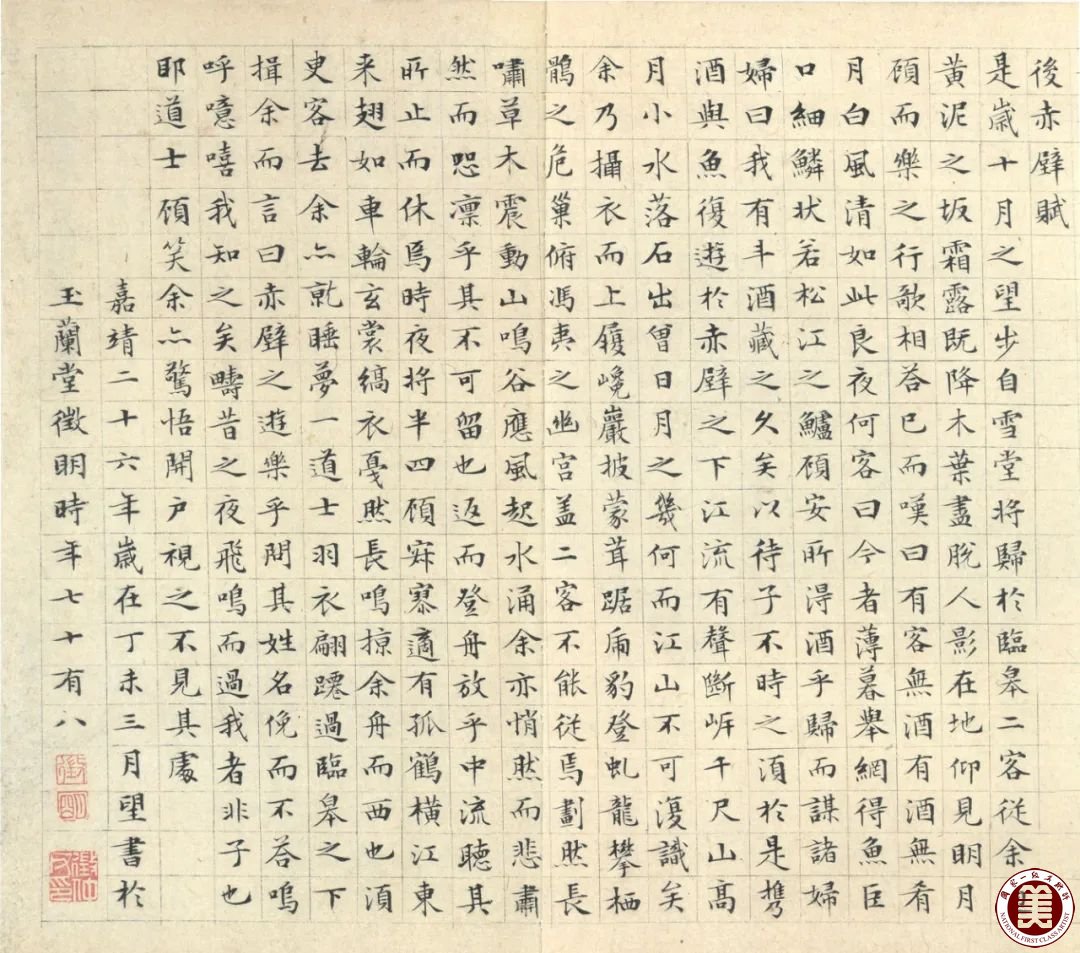

文徵明《前后赤壁赋》(局部)

不过,无论绘画也好书法也罢,应该以一种什么样的情感与精神状态来进入创作呢?在对作品的鉴赏中,情感与精神表现应该处于何种位置呢?在这一点上,早期的书画理论具有高度的一致性。

2300多年前的《庄子·田子方》中如此描述画家在进入创作状态时的样相:“昔宋元君将画图,众史皆至,受揖而立,舐笔和墨,在外者半,有一史后至者,儃儃然不趋,受揖不立,因之舍,公使人视之,则解衣盘礴,赢(同裸)。君曰:‘可矣,是真画者也。’”后来人们就将“解衣盘礴”作为进入艺术创作状态的专有名词,而东汉蔡邕对如何进入书写前的准备状态也有过类似断语:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”在蔡邕看来,书写活动过程的本身就是一个精神与情感的发散过程,能否放松心态,能否无拘束地由着性子来,是书法创作一个非常重要的前提条件。也正是在这一点上,书法与绘画产生共振、达成共识。作画过程中的“解衣盘礴”与作书过程中的“散怀抱,恣情性”可谓同缘同理,当年主张书法为艺术的论者最有力的说辞就在于此。

众所周知,艺术讲求个性、注重创造,学术讲求传承、注重积淀。虽说二者并非完全对立关系,但是在当下的书法领域,孰轻孰重却是见仁见智的。如前所述,“书法艺术”与“艺术书法”虽然是词组位置互换,却导致根本性的概念差异,其中重要的分歧点就是“法度”与“性情”的关系问题。

在“书法艺术”论者看来,是否有过或“池水尽墨”或“习颜临柳”的长期训练,对既成规则与法度有无娴熟的运用与把控,在用笔、结体等技术手段的运用上能不能看出与先贤法帖明显的承继性等最为重要,在此基础上方可言及艺术的个性与创新。也正是基于此种考量,书法才会有各种层级的临书展览、各种版本临摹法帖的教材书籍。没有或者缺少此等修为的书写行为,会被认为是无本之木、无源之水。而若站在“艺术书法”的立场上,首先要考虑的问题则是所呈现的艺术创作成果是否渗透着鲜活的情感与活力,有无原创性,然后再细究里面有多少“颜筋柳骨”“碑体帖韵”。

反观蔡邕的“散怀抱,恣情性”,可明显感觉到他的立论是从“艺术书法”的角度而言的。因为“若迫于事,虽中山兔毫不能佳也”,神不守舍,急火攻心,不能做到放松心态、酝酿情感,再好的表现工具、再深厚的笔墨积淀功底也无法达成理想的艺术效果。

不过在蔡邕看来,若想完成一件好的书法创作,情绪管理的作用也是至关重要的。所以,接着他就告诉我们如何才能在已有的“怀抱”“情性”的基础上进入实际创作状态——夫书,先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。

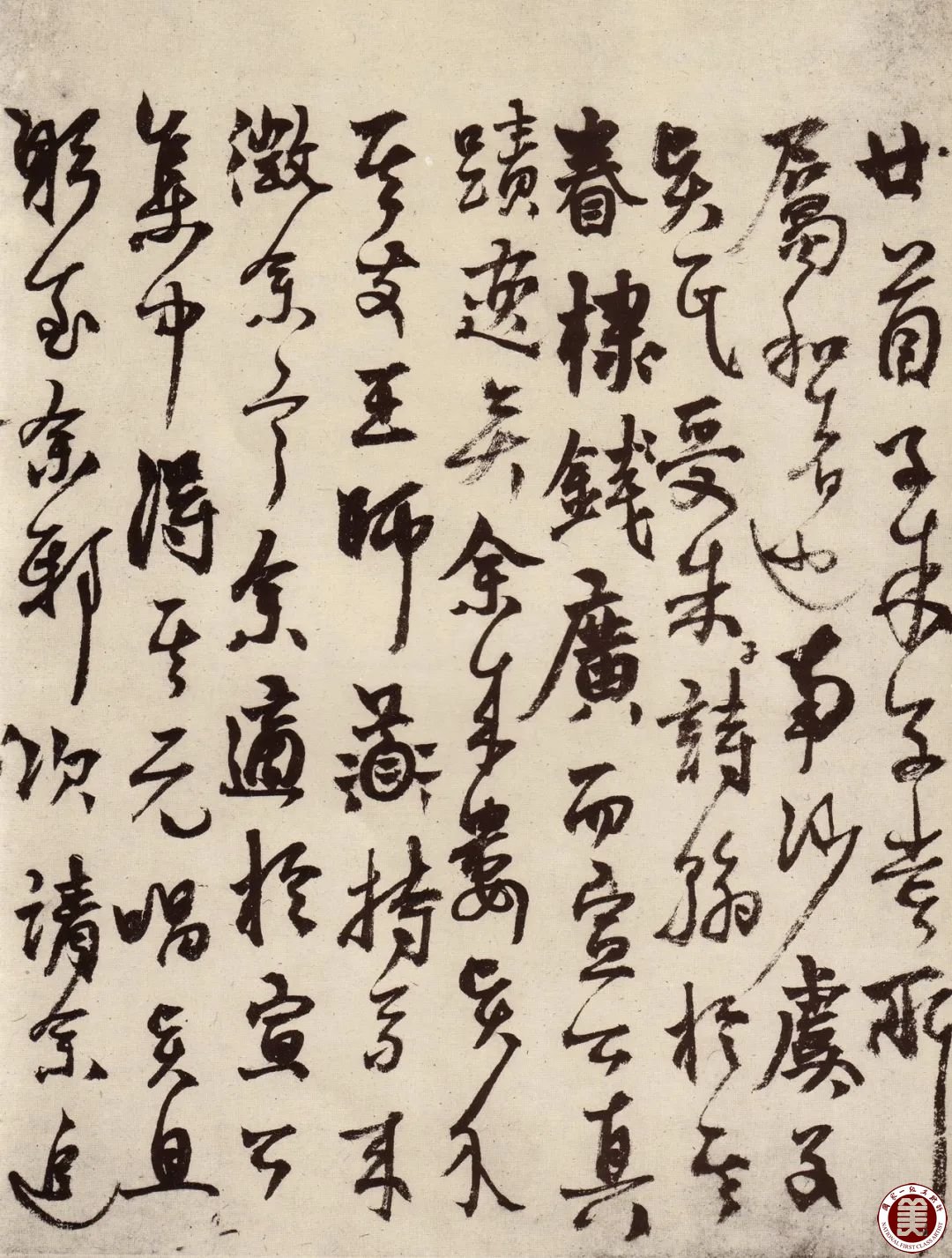

杨维桢《城南唱和诗册》(局部)

如果说“欲书先散怀抱,任情恣性”是创作活动开始前的热身阶段,在这个阶段要尽可能地激活情绪,尽快进入一个亢奋状态,而一旦手握笔管、面对纸绢时,又要将激发出来的情绪置于可控状态下,使之能够徐徐释放出来,“默坐”与“静思”为的就是把飞扬浩荡的思绪收拢回来,这是大战前的沉寂,是剧场大幕拉开后的肃静,更是灵光乍现后的空寥。这个过程可能是短暂的,但却是必不可少的。正因为有了这样一个从激发能量到积蓄能量的过程,才能保证接下来释放能量时可以从容应对。

“默坐”与“静思”是以“散怀抱,恣情性”为前提条件的,却同时又以“随意所适”为行为准则,再加之于此基础上的“沉密神采”,方能达到不但化机在手,还能神闲意定的境地。只有如此才能在书写的实操过程中元气充沛,不拘形迹。这种状态下完成的作品想“不善”都难!

接着,蔡邕话题一转,又提出了在创作过程中还应该发挥形象思维的问题。他认为“为书之体,须入其形”,点画形态也好,字形结构也罢,都应该充分发挥想象与联想的本领,与自然形态相勾连,“若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月。纵横有可象者,方得谓之书矣”。

其实中国古代源于“天人合一”观念的艺术观,始终注重在艺术思维与艺术实践过程中的“仰则观象于天,俯则观法于地”与“近取诸身,远取诸物”。若不能明了“散怀抱,恣情性”的先决性,且始终无休止地纠结于森严的法度之中,徘徊于机械的承继之内,如果想要达到蔡邕认定“谓之书矣”的程度,恐怕是有些难度的。

【我要纠错】作者:喻建十

扫一扫在手机打开当前页

二维码生成器